Beteiligung von Bürger*innen und Gemeinden an Wind- und Solarparks in MV

Für mehr Informationen können Sie hier unsere Broschüre »Energie von hier – Beteiligung von Bürger*innen und Gemeinden an Wind- und Solarparks in MV« kostenlos herunterladen.

Warum Erneuerbare Energien?

Die Energiewende ist ein zentraler Baustein für den Klimaschutz und die Zukunftssicherung in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern. Der Ausbau von Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaikanlagen (PV) spielt dabei eine entscheidende Rolle. Erneuerbare Energien schaffen Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern – gerade auch in Krisenzeiten. Sie tragen zudem zur Preisstabilität und Planungssicherheit für Bürger*innen und Unternehmen bei.

Nach Jahren des Stillstands nimmt die Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern langsam wieder Fahrt auf. Allerdings warten noch mehr als 1.000 Windenergieanlagen (~6 GW) auf eine Genehmigung und mehr als 15 GW-Solaranlagen auf eine Entscheidung im Zielabweichungsverfahren. Es gilt, die bestehenden Herausforderungen zu überwinden, um die Potenziale der Erneuerbaren Energien für Mecklenburg-Vorpommern vollständig auszuschöpfen.

Einnahmequellen für Gemeinden

Gemeinden können zusätzliche Einnahmen aus verschiedenen Quellen erzielen, die im Zusammenhang mit Wind- und Solarprojekten stehen:

Pachteinnahmen

Flächen in Windvorranggebieten oder für Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden von Projektentwickler*innen gepachtet. Häufig gehören auch Gemeindeflächen dazu.

Übliche Summen:

• Bei Windenergieanlagen (WEA) orientiert sich die Pacht in der Regel am Umsatz des Windrads (Stromvergütungssatz × erzeugten Strom)

• Meistens: 10–15 % des Umsatzes, was etwa 100.000 €/Jahr pro WEA und mehr entspricht

• Bei PV-Projekten erfolgt die Pacht häufig auf Basis der genutzten Fläche in Höhe von teils mehr als 2.500 € pro Hektar.

Gewerbesteuer

Seit 2023 profitieren Gemeinden verstärkt von der Gewerbesteuer auf bestehende Erneuerbare-Energien-Anlagen:

• Neue Verteilung: 90 % der Gewerbesteuereinnahmen fließen an die Standortgemeinde, 10 % an den Unternehmenssitz.

• Bemessungsgrundlage: Die Gewerbesteuer bemisst sich nun an der installierten Leistung statt am Buchwert.

• Höhe der Einnahmen: Die sächsische Energieagentur schätzte 2022 zwischen 8.000 € und 24.000 € pro WEA und Jahr (abhängig vom Betreiber*innengewinn)

Städtebauliche Verträge

Zusätzliche Einnahmen können durch städtebauliche Verträge zwischen Gemeinden und Projektentwickler*innen erzielt werden, z. B. für:

• Erschließungsmaßnahmen: Bau von Wegen und Zufahrten für Erneuerbare-Energien-Anlagen

• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Umsetzung von Umwelt- oder Ausgleichsprojekten vor Ort

So kann es gehen

In unserer neuen Reihe „Grüne Energie von hier“ zeigen wir auf Instagram welche Vorreiter*innen es bereits in MV im Bereich der Energiewende gibt.

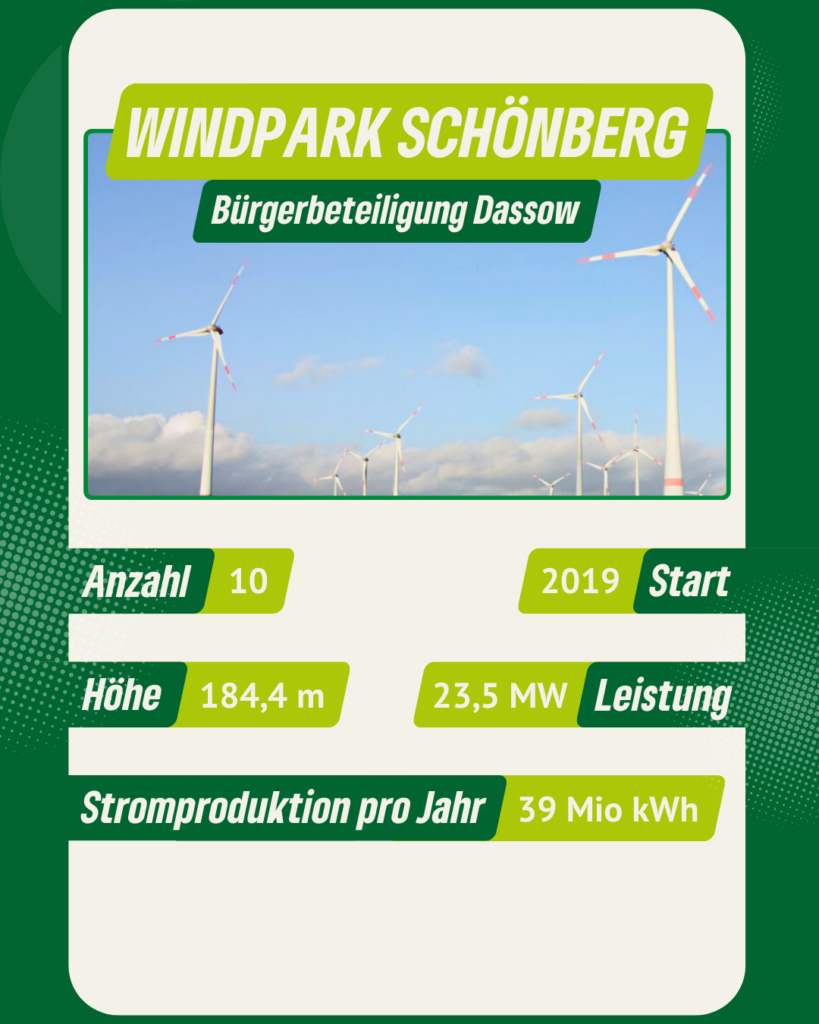

Im Windpark Schönberg wurden durch Repowering alte Windkraftanlagen durch moderne ersetzt. Höher, leiser, leistungsfähiger!

Besonders vorbildlich: die Bürger*innenbeteiligung. Anwohner*innen konnten sich ab 500 € einbringen, und auch die Gemeinde Dassow beteiligte sich – mit Erfolg! Schon nach kurzer Zeit überstiegen die Gewinne die getätigten Investitionen.

Doch solche Beispiele sind noch zu selten. Deshalb setzen wir uns für eine Gesetzesnovelle ein:

Wir wollen mehr Bürger*innenbeteiligung und weniger Bürokratie! Denn die Energiewende lebt von gesellschaftlicher Akzeptanz.

So können Gemeinden und Bürger*innen beteiligt werden

Erneuerbare Energien: Chancen für die Gemeindekasse

Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien bieten Gemeinden erhebliche finanzielle Vorteile. Besonders attraktiv: Zahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind vom kommunalen Finanzausgleich ausgenommen, wodurch zusätzliche Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Diese können als Eigenkapital genutzt und mit Förderprogrammen kombiniert werden, um auch größere Vorhaben zu realisieren.

Eine transparente und gemeinwohlorientierte Verwendung der Mittel erhöht die Akzeptanz vor Ort – insbesondere, wenn die Gelder sichtbar der Allgemeinheit zugutekommen. Neben den Möglichkeiten des Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (BüGembeteilG MV) können Kommunen weitere Wege nutzen, um sowohl finanzielle als auch gesellschaftliche Mehrwerte für die ortsansässige Bevölkerung zu schaffen.

Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz MV (BüGembeteilG MV)

Das BüGembeteilG MV ermöglicht es Anwohner*innen und Gemeinden, direkt von der Wertschöpfung durch Windenergieanlagen zu profitieren. Künftig soll dies auch für Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten. Errichter*innen und Betreiber*innen sind verpflichtet, die lokale Bevölkerung und die Gemeinden im Umkreis von fünf Kilometern umfassend zu informieren und finanziell einzubinden.

Ein Angebot nach dem BüGembeteilG MV muss allerdings erst nach der Genehmigung und spätestens zwei Monate vor der Inbetriebnahme der Anlagen erfolgen – ein Zeitpunkt, an dem kaum noch Gestaltungsspielraum besteht.

Schwachstellen des BüGembeteilG MV

Das Gesetz weist in der Umsetzung zahlreiche Nachteile auf.

- Eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten: Viele Gemeinden und Bürger*innen können sich eine Beteiligung nicht leisten.

- Geringe Ausschöpfung: Genutzte Beteiligungsoptionen waren häufig von geringem Umfang, sodass die erzielten Erträge weit hinter den gesetzlichen Möglichkeiten blieben.

- Komplexität: Das Verfahren ist bürokratisch und mit zahlreichen Hürden für Gemeinden und Betreiber*innen verbunden.

Unsere Forderungen zur finanziellen Beteiligung von Gemeinden und Bürger*innen

Wir fordern klare und transparente gesetzliche Regelungen, die eine echte finanzielle Teilhabe ermöglichen.

- Einheitliche Beteiligung nach § 6 EEG: Pro erzeugter Kilowattstunde sollen Gemeinden 0,2 Cent und Bürger*innen 0,1 Cent erhalten.

- Vielfältige Modelle: Beteiligung durch Bürgerfonds, vergünstigte Stromtarife oder Sparprodukte

- Ausweitung auf PV-Projekte und Bestandsanlagen: Auch für Photovoltaikanlagen und bestehende WEA sollen verpflichtend Beteiligungsmodelle angeboten werden.

Unser Vorschlag der Basisbeteiligung (Beispielrechnung von Einkünften pro Jahr)

| Gemeinde

0,2 ct EEG | Bürger*innen 0,1 ct | je Einwohner*in einer Gemeinde mit 100 Einwohner*innen | je Einwohner*in einer Gemeinde mit 1.000 Einwohner*innen | |

| Windrad* (20 Mio. kWh) | 40.000 € | 20.000 € | 200 € | 20 € |

| Windpark* (5 WEA) | 200.000 € | 100.000 € | 1.000 € | 100 € |

| Solaranlange (1 Hektar) 1ha = 1 MW = 1 Mio. kWh | 2.000 € | 1.000 € | 10 € | 1 € |

| Solarpark (50 Hektar) | 100.000 € | 50.000 € | 500 € | 50 € |

*2024 die meist genehmigte Windenergieanlage: Vestas V162 6,2 MW NH 166 Referenzertrag 23.051.174,5 kWh

Unsere Initiativen

2024

Photovoltaikanlagen:

Bearbeitung von Anträgen für Zielabweichungsverfahren zur Errichtung von

Photovoltaikfreiflächenanlagen

Zielabweichungsverfahren Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen

Entwicklung Zielabweichungsverfahren Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen

Photovoltaik – Zielabweichungsverfahren und Teilfortschreibung des

Landesraumentwicklungsprogramms

Raumordnungsgesetz und Zielabweichungsverfahren

Entwicklung des Zielabweichungsverfahrens Photovoltaikfreiflächenanlagen

2021 bis 2024

Photovoltaikfreiflächenanlagen und Zielabweichungsverfahren

Windenergieanlagen:

Windenergienutzung auf mindestens zwei Prozent der Landesfläche

Genehmigungs- und Planungsbeschleunigung beim Ausbau der Windenergie

und Stromnetze

Personelle Stärkung zur Beschleunigung der Energiewende

Denkmalschutz und Windenergie

Verfahrensbeschleunigung zur Genehmigung von Windenergieprojekten in den

unteren Naturschutzbehörden

Prognose zur Anzahl der Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern

Aktuelles, Meinungen und Informationen finden Sie in den sozialen Netzwerken: